後記 Postscript

筆者がこのようなテーマに関心を持ったのは、今から22年前になろうか、初めてアメリカへ行ったとき、大陸横断のアムトラック

(Amtrak)という列車に乗ったときのことである。二階だてのその列車の一階部分にトイレがあった。用を足していると、日本人風の老人がやってきた。しかし、何か少し雰囲気が違うので、"Sorry,

sir. Do you speak Japanese?" と尋ねてみた。すると「はい」と日本語が返ってきた。

彼はいわゆる「日系一世」であった。

本当に「便所の立ち話」だったので、簡単な会話だったが、

彼の話をまとめると、こうであった。

戦前に自分が日本からやってきた。庭師をやっていた。

日本人女性を嫁にもらった。子供が二人出来た。

日米開戦になり、収容所に入った。全てを失った。 |

収容所の監視塔(ケ)

|

戦後、収容所から出ると、一所懸命に働いた。「アメリカ人にバカにされないためにはまず「教育」だと思い、子供の教育に全てをつぎ込んだ。」今では、長男はロス・アンジェルスで医者を、長女は地方都市で学校の教師をやっていると言った。私は言うべき言葉が見あたらず、「本当に大変でしたね」というと、目に涙を浮かべながら肯く。きっと思い出す何かが、あったのだろう。彼は最後に、「英語はいまだに苦手です」と言った。私は、お礼をいって、「どうぞお元気で」と別れた。このとき、このようなことは、本では幾分知ってはいたが、目の前で直接話を聞けたことと、その涙するその老人の言葉がずっと心に残っていた。

|

兵隊に付き添われて、

歩いて収容所に入る

日系人家族たち(A)

(文章とは関係ありません) |

閑話休題、本文でこれまで見てきたように、戦争がなければ出会わなかった人たちもいるが、戦争のために、人生をいや命を失った方も多い。仮に命が残っても、家族を失ったり、人生が変わってしまった方々もいる。存命の方も何十年経っても、戦争体験や収容所体験が「トラウマ」になっているかもしれない。

ひとつつけ加えておきたいが、これまで書いてきたことや、戦争末期のアメリカのB29による日本都市無差別爆撃や広島、長崎の原爆のことがあるからといって、引き替えに、旧日本軍がおもにアジアでおこなった残虐な行為や爪跡が、許されたり消えたりするわけでもない。いずれにしても、それが「戦争」というものなのである。私たちはそれら全てを「教訓」としたい。歴史を学ぶ所以(ゆえん)である。

今回も余りにも月並みな表現ではあるが、「命の重さ、大切さ」「平和のありがたさ」を実感した。毎回こういうテーマを調べるたびに、心が打ち拉がれる想いがある。しかし、だからといって書かないわけにはいかない。私たちより後の世代は、もっと知らされていないのである。

しかしながら、今回のテーマは正直に言って、あまりに重すぎて、私の力量をはるかに越えていた。それにもかかわらず、私個人にとっても、歴史、戦争、民族、人権、国家等々を考えるよい機会であった。終わりに、こういう機会を与えてくださった方々に、再度お礼を申し述べたい。

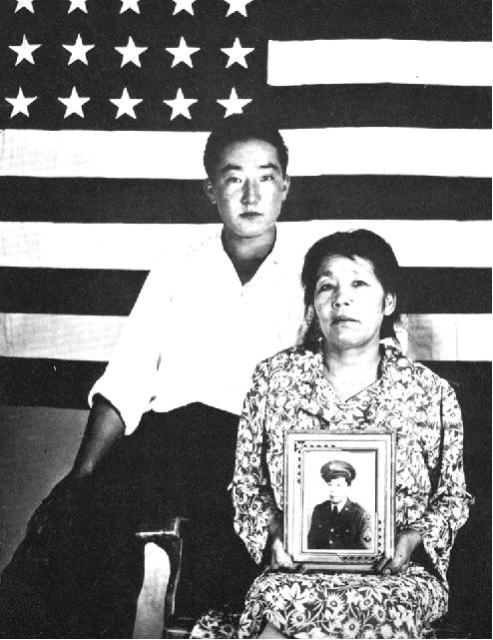

イタリア戦線で戦死した息子の遺影をもつ母とアメリカ国旗(A) (文章とは関係ありません)

|